«Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e le elimini. Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. Ma certo vi è tanto che ha perduto, e che si vede come abbia perduto.»

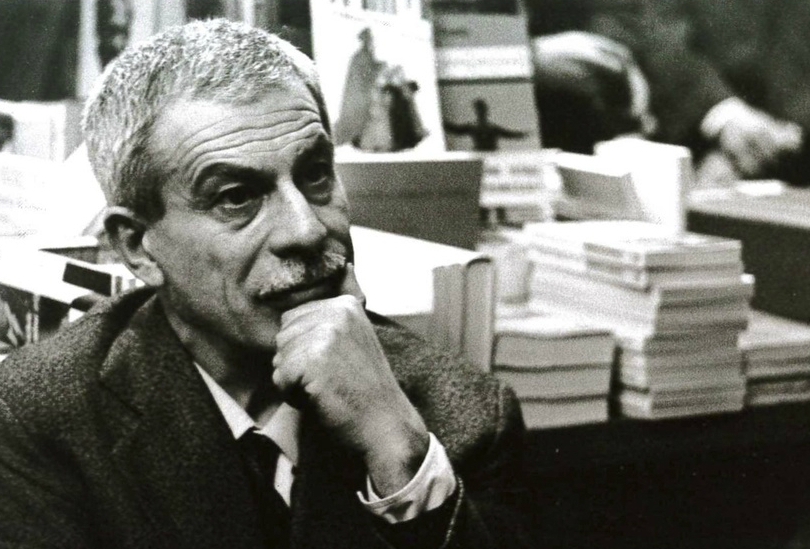

Questo è l’asciutto resoconto dell’esperienza traumatica post-bellica, e allo stesso tempo l’incipit di una nuova considerazione derivante da essa. Elio Vittorini sceglie di aprire l’editoriale del primo numero del Politecnico, pubblicato il 29 settembre 1945, partendo da un qualcosa di sgretolato, ma con la chiara intenzione di ripararlo. Come? Rinnovando il ruolo della cultura all’interno della società. La necessità di una cultura impegnata e che rispecchi la vera realtà sociale si fa sempre più urgente, soprattutto dopo il ventennio fascista. Quelli furono anni caratterizzati da una contemplazione elitaria della vita sociale, dall’idealismo e da una visione totalmente distaccata rispetto alle vere problematiche dell’uomo. Se già nel primo dopo guerra si sperimentarono la frantumazione e la follia umana, con l’avvento del secondo conflitto mondiale si subì, a detta di Vittorini, una più grave sconfitta, oltre quella civile.

«La sconfitta è anzitutto di questa «cosa» che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di questa «cosa» che c’insegnava l’inviolabilità loro?

Questa «cosa», voglio subito dirlo, non è altro che la cultura; […] Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e perché il fascismo ha potuto commetterli?»

Vittorini segnala le criticità del peso di tutta la cultura tramandata fino a quel momento poiché non ebbe mai davvero un’«influenza civile» sugli uomini; la funzione consolatrice svolta dalla letteratura appare come un miserabile inganno della debolezza umana, e mentre le illusioni intellettualistiche crescevano, il distacco fra cultura e popolo aumentava a dismisura. La prova del fallimento di quest’eredità secolare sono le barbarie compiute dal fascismo. Lo sviluppo culturale dell’intellettuale rinchiuso nella torre d’avorio si riverbera nel silenzio, nell’indifferenza, nella stasi; il popolo invece non ha mai potuto percepire ed accogliere la cultura, per cui quest’ultima è rimasta estranea alla società vivente mentre fu assidua frequentatrice di tempi ormai lontani.

Secondo Vittorini invece la cultura può avere effetto «sui fatti degli uomini» ma deve essere guidata da un impegno civile che sappia interpretare e dare voce alle classi subalterne. L’uomo che soffre non deve più essere consolato, ma difeso, protetto e soprattutto inserito in una società nuova innescata da una cultura nuova. «L’intellettuale organico» deve partecipare attivamente a questa rigenerazione morale e materiale. Vittorini ribadisce che per prendersi cura dell’anima bisogna anche agire sulla condizione di vita degli uomini, in modo che non vengano soggiogati dal controllo di chi governa, e puntualmente ignorati. La consolazione non è il rimedio dell’oppressione.

«Occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’«anima».

Mentre non volere occuparsi che dell’«anima» lasciando a «Cesare» di occuparsi come gli fa comodo del pane e del lavoro, è limitarsi ad avere una funzione intellettuale e dar modo a «Cesare» […] di avere una funzione di dominio «sull’anima» dell’uomo. Può il tentativo di far sorgere una nuova cultura che sia di difesa e non più di consolazione dell’uomo, interessare gli idealisti e i cattolici, meno di quanto interessi noi?»

L’emblematica chiusura dell’editoriale chiarisce la posizione politica del giornale, e soprattutto la matrice marxista delle argomentazioni di Vittorini. Con questa conclusione l’autore intende estendere la proposta a tutti gli intellettuali, manifestando una visione unitaria e innovatrice. D’altronde la figura dello scrittore «impegnato» era già stata tratteggiata da Antonio Gramsci negli anni ‘20 nelle pagine di Quaderni dal carcere, pubblicate solo nel ‘45. Nel secondo dopoguerra le parole di Gramsci ebbero un impatto straordinario e la sua lezione risuonò nelle parole di Vittorini, le quali influenzarono la società italiana sino alla soglia degli anni Sessanta.

Un po’ come se la milizia della penna continuasse a combattere per la Resistenza.