Sappiamo tutti che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, grossa croce di una finta delizia. Ovvio è l’art. 1 della Costituzione, motto della Repubblica. Meno lo è l’art. 4, che sancisce il diritto al lavoro. Lavoro che può essere pubblico o privato: il Codice Civile disciplina all’art. 2082 la figura imprenditoriale, e all’art. 2094 la subordinazione.

All’art. 36 della Costituzione è invece disciplinato il salario del lavoratore, inteso come «retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».

Guardandoci intorno, però, non facciamo altro che constatare la generale diffusione di salari da fame. Secondo l’Eurostat, infatti, in Italia nel 2019 circa il 12% dei dipendenti era ascrivibile ai low wage earners, lavoratori con una retribuzione oraria inferiore ai due terzi del valore mediano nazionale.

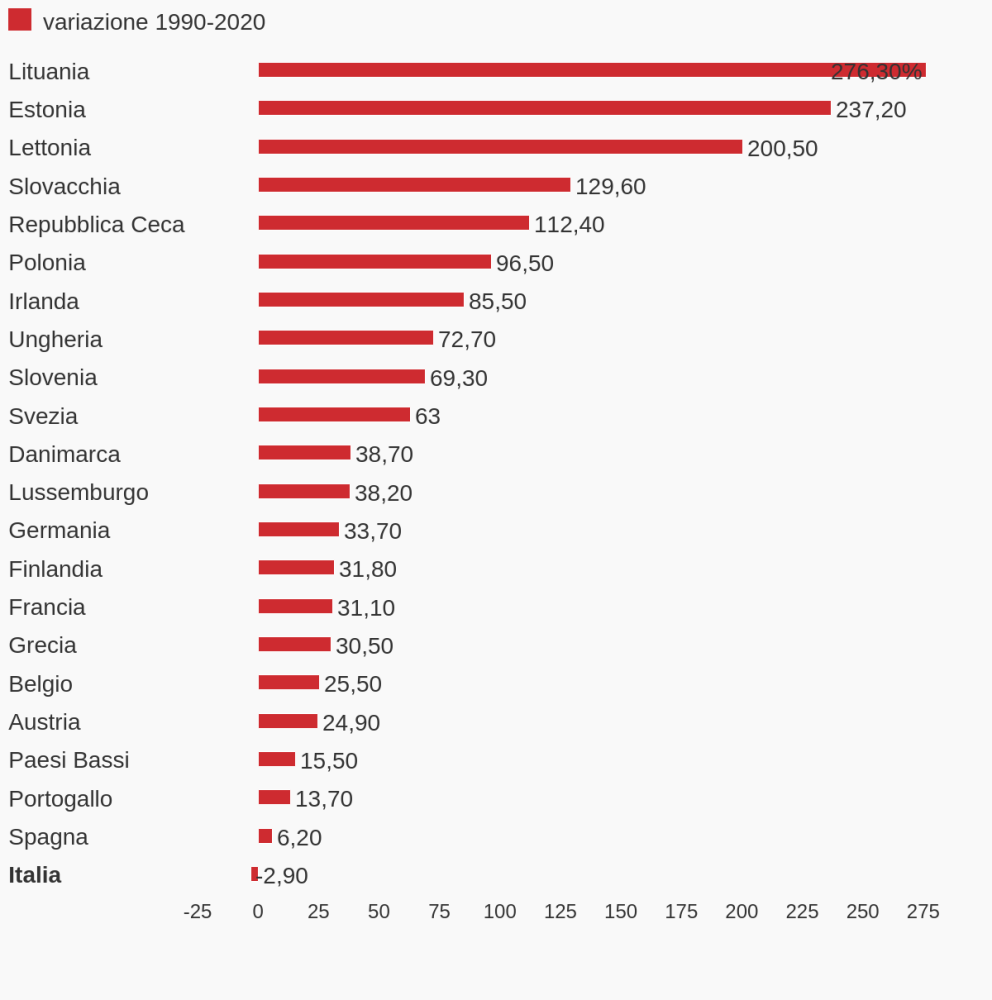

Inoltre, come si evince di fianco, l’Italia è l’unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990: meno due e novanta percento. Se poi se ne valuta la variazione dal 2008, l’Italia ha registrato il peggior risultato all’interno dei Paesi G20: meno dodici percento!

È in tal senso, dunque, che può ritenersi urgente l’istituzione di un salario minimo che torni a donare dignità ai lavoratori, a causa dell’ennesimo fallimento di quell’entità astratta dalle fantomatiche capacità auto-regolative che è il mercato.

Rileggendo l’art. 36 della Costituzione viene da pensare sia giusto che ad ogni mansione corrisponda una commisurata retribuzione. L’articolo, d’altronde, parla di qualità del lavoro, e a determinate mansioni anglicizzate in low-skilled non può che corrispondere un salario inferiore. La riflessione sull’essenzialità del salario minimo, però, non cerca certamente giustificazione in improbabili paragoni qualitativi fra mansioni che richiedono differenti caratteristiche e specializzazioni. È la quantità del lavoro, di ogni lavoro, e quindi soprattutto delle mansioni che non reggono il confronto con quelle sempre più specializzate, a dover essere tenuta a mente quando si ragiona di salario minimo.

A tal proposito, il secondo comma dello stesso art. 36 prevede che «la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge». La legge in questione corrisponde ancora all’ormai stagionato Pacchetto Treu – dal nome dell’allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale –, una serie di provvedimenti governativi autorizzati dalla legge delega 196/1997, coi quali, fra le altre cose, venivano introdotti il lavoro interinale e altre forme contrattuali di lavoro atipico come il co.co.co. e il contratto a progetto. Misure che perseguivano il nobile proposito di aumentare l’occupazione, rendendola flessibile, ma che hanno invece contribuito a istituzionalizzare la precarietà; un fenomeno che noi Gen Z italiani – anagraficamente lo è anche lo stesso pacchetto Treu, lol – riteniamo endemico della nostra società: un tratto malato caratterizzante del nostro modo di vivere e ragionare l’esistenza.

La legge Treu, dunque, disciplina l’orario lavorativo in 40 ore settimanali.

Nel 2003, poi, tale indicazione è stata riproposta nel d.lgs. n. 66, a ricezione di due direttive europee per una più organica regolamentazione delle diverse fattispecie contrattuali e dunque lavorative. Tale decreto ha disciplinato, fra le altre cose, il riposo del lavoratore: 24 ore consecutive ogni 7 giorni lavorativi, e 11 ore consecutive ogni 24 ore. Quindi, 11 ore al giorno e almeno un giorno alla settimana di riposo, all’interno di un tetto massimo di 40 ore settimanali in condizioni di lavoro normale, e non straordinario – che per legge può essere svolto in forma contenuta e deve essere compensato con maggiorazioni previste dal contratto collettivo che lo disciplina. Riposo previsto anch’esso all’art. 36 Cost. in base al quale “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Quest’ultimo comma disciplina, dunque, le minime tutele che devono essere riconosciute al lavoratore.

Se si prende in considerazione una delle misure contenute nella nuovissima legge di bilancio, il Governo Meloni ha previsto la reintroduzione dei vecchi cari voucher: uno strumento retributivo del lavoro occasionale e committente, che dimentica miseramente le minime tutele di cui sopra. Questa è solo una delle forme di retribuzione che i Governi della Repubblica di cui all’art. 1 della Costituzione hanno ben pensato di istituire per snellire l’impiegabilità dei lavoratori.

Ragionando dunque nel quadro descritto, il salario minimo, che pur non compensa la mancanza di tutele minime dei lavoratori, dovrebbe essere la prima delle misure volte a garantire un’esistenza libera e dignitosa, perseguendo quell’illusorio principio di uguaglianza sostanziale di cui al comma 2 dell’art. 3 Cost., che recita:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

C’è bisogno di un salario minimo che, al di là del suo valore, dissuada dal lavoro nero e dal lavoro irregolare, fornendo al lavoratore la consapevolezza necessaria a rifiutare – e auspicabilmente denunciare – le condizioni di sfruttamento.

Ma quale dev’essere il valore del salario minimo? Secondo il movimento UP – Attiviamoci:

La proposta di legge di Possibile, invece, lo determina in una misura pari al 60% del salario orario mediano come rilevato dall’Istat mediante l’indagine mensile sulle retribuzioni. Quantificazione che è stata d’altronde confermata dalla proposta di direttiva che il Parlamento Europeo ha approvato e che ora attende il vaglio della Commissione Europea, che poi concederà due anni di tempo per conformarsi a tutti quei Paesi UE in cui almeno l’80% dei lavoratori non è coperto da contrattazione collettiva. L’Italia, però, considerando l’abbondante mole di contratti collettivi, di cui buona parte ampiamente scaduti (circa il 60% dei 940 CCNL che disciplinano il settore privato), non sarà obbligata ad istituire il salario minimo. Insomma, è sufficiente disporre di una preponderante contrattazione collettiva, che spesso e volentieri istituzionalizza salari ben al di sotto di quella dignità che invece dovrebbe garantire, piuttosto che adeguarla alla base di partenza che costituirebbe il salario minimo generale.

Nello specifico, la proposta di direttiva, come ripreso dalla proposta di legge di Possibile, recita: “i Paesi UE potranno determinare un paniere di beni e servizi a prezzi reali, o fissarlo al 60% del salario mediano lordo e al 50% del salario medio lordo”.

La Proposta di legge di Possibile è invece consultabile, oltre che gratuitamente online, all’interno del pamphlet Salario minimo di Davide Serafin (nemmeno 100 paginette), cui si rimanda per equipaggiarsi in maniera più consistente sulla necessità di un salario minimo in Italia. Nel libricino, il salario minimo è analizzato in relazione ai benefici che contribuirebbe a portare, fra gli altri, alla contrattazione collettiva, alla riduzione del gender pay gap, o all’inconsistenza del ruolo dell’ispettore del lavoro, figura talvolta tirata in ballo dai più strenui conservatori oppositori al salario minimo (che, spoiler, sono entrambi sinonimi del più calzante sfruttatore).

Sperando che quest’introduzione al tema possa aver suscitato curiosità e interesse, ci si augura che a ciò possano seguire ulteriori approfondimenti, nonché la volontà di spendersi nel proprio piccolo per una causa che, forse più di tutte le altre, può permetterci di far fede a quei principi costituzionali ancora disattesi.